谁才是雇主?

- 生活

- 2024-10-23 03:12:18

- 60

42岁的某电商平台仓管员蔡永死在了出租屋,直到几天后被人发现。警方鉴定为猝死。

蔡永家属告诉新京报记者,此前,蔡永一直做生意,前几年生意失败转到北京地区的某电商平台门店任职。他从最基础的送菜员做起,曾做过站长,去世前是一名仓管员。

蔡永手机的聊天记录显示,意外发生前,他经常加班,每天至少工作12个小时。

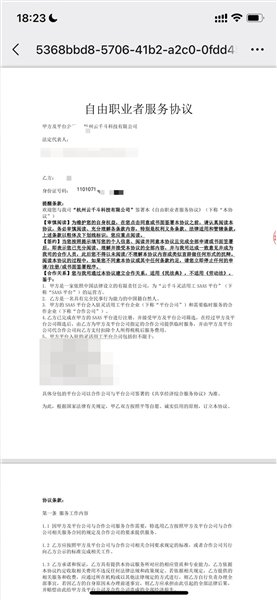

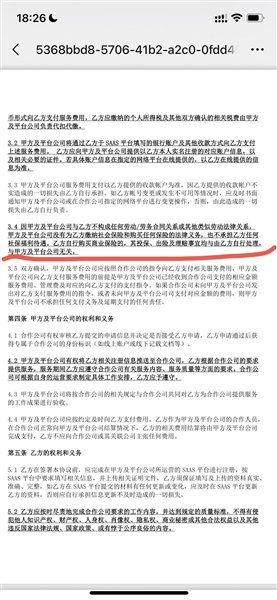

“蔡永猝死前曾在门店连续通宵加班,但去世后,与我们直接对接的成了一个名叫杭州云千斗的第三方劳务平台。” 蔡永亲属说,某电商平台表示蔡永与他们没有关系,而是云千斗的人。云千斗则拿出了一份与蔡永签订的《自由职业者服务协议》(以下简称《服务协议》),说双方并非劳动关系,只能进行人道主义赔偿。

北京伟睿律师事务所律师林虎才表示,蔡永之死背后面临的劳务权利争议,几乎从他“入职”某电商平台的那一刻开始便埋下了伏笔。

“近几年,随着新业态经济发展,灵活用工的方式逐渐被大众接受。但是,一些企业利用这种模式刻意规避用人风险,在签合同时便将双方从劳动关系转化为合作关系,从而逃避劳动者的保障。前些年,它们的手段是将劳动者注册为个体工商户;这几年,手段又逐渐变成了这份《服务协议》。”

多位受访的法律界人士表示,当劳动者与用人企业之间有劳动关系之实,但无劳动关系合同的时候,一些荒诞的事情随之上演。“不出事双方安好,一旦出事,用人方将会用尽浑身解数上演一出金蝉脱壳。”

有学者表示,如何平衡新就业形态劳动者的权益保障和用人企业的用人成本,已成为我国新业态经济发展的新挑战。建议有关部门可以就具体情况先出台一些保障新就业形态劳动者权益的指导意见,在适当的时间为这些新就业形态劳动者单独制定保障制度。

仓管员在出租屋内猝死

蔡永是9月23日上午被发现死在出租屋内,“根据当时状态推断,人已经去世几天时间了。”蔡永的妹夫张伟向新京报记者回忆。

9月27日,警方向蔡永家属告知了调查结论:符合猝死,不属刑事案件。

一天后,家人猜出了蔡永的手机密码,在警方陪同下打开了手机。聊天框里排在最上面的,是蔡永与店长罗吉的对话。

通过对话细节,家属得知蔡永在中秋节期间多日通宵工作12小时,后来身体出现严重不适。9月18日,蔡永向罗吉请假,说自己眼里全是血,看不见东西。罗吉回复,“晚上你看能不能去,你不去就得我去。”蔡永说,“你发语音,我看不清你写的什么了……”罗吉最终批假。

9月19日晚之后,蔡永的手机已呈现无人操作状态。

家属认为,蔡永的死是“多因一果的”:持续通宵、每日超过12小时的工作时间是导致蔡永猝死的重要原因。

蔡永家属告诉新京报记者,他们认为蔡永是某电商平台的员工,平台应承担相应责任,但在与他们谈判赔偿时却遇到了难题。

2024年9月30日,蔡永的妻子等亲友第一次与某电商平台谈判时,对方表示:蔡永并非平台员工,而是与第三方劳务公司——云千斗签订的合同。

云千斗相关负责人向新京报记者证实,蔡永确实是与他们签订的合同。该负责人解释了云千斗、某电商平台和蔡永三方之间的关系:云千斗和某电商平台签订了承包经营合同,云千斗承包了某电商平台一线站点的经营业务,双方是合作关系。站点里的员工与云千斗签订合同,包括配送员、仓管员、分拣员甚至站长。10月初以来,已有多位站长向新京报记者证实了这种情况。10月21日,记者以应聘者的身份在招聘软件上就某电商平台分拣员工作进行咨询,对方同样表示,合同是与第三方公司签订。

云千斗相关负责人强调,云千斗与蔡永等站点工作人员也是合作关系,而非劳动关系。“因为我们与站点工作人员之间签的是《服务协议》,不是《劳动合同》。”

记者从蔡永家属处拿到了这份《服务协议》,其中写道:双方按协议建立合作关系,适用于《民法典》不适用《劳动法》;由第三方劳务公司云千斗代合作公司向劳动者支付扣除个人所得税税后服务费用;甲方及平台公司没有为乙方缴纳社会保险和购买任何保险的法律义务,也不承担乙方任何社保福利待遇;乙方自行购买商业保险的,其投保、出险及理赔事宜均由乙方自行处理,与甲方及平台公司无关。

在和蔡永家属协商时,云千斗最初的方案便是“走保险”。据蔡永家人回忆,这个保险名叫“雇主责任险”。公开资料显示,该险种是指被保险人所雇佣的员工在工作中意外身亡或病亡,保险公司将对所雇佣员工提供死亡赔偿或医疗费用。“但最终保险没有走下来,因为蔡永并非死在工作岗位上,也非工作时间内死亡。警察出具了‘符合猝死’的具体结论,所以我们只能提供少量的人道主义赔偿了。”云千斗相关负责人说。

步步演变的劳动关系外包

北京伟睿律师事务所律师林虎才对新京报记者表示,这种《服务协议》如今随着新业态经济的发展越来越普遍。原本旨在增加劳动者和用人企业灵活用工的《服务协议》,正被许多企业用来“钻空子”,逃避劳动关系当中应该予以劳动者的保障。

“其实《服务协议》是随着新业态经济出现而铺展开来的一种灵活就业协议。它区别于传统的劳动合同,《服务协议》之下双方是合作关系,而不是劳动关系。劳动者可以在多平台之间兼职,用工方也不用为其缴纳社保,不必提供劳动关系保障下的诸多福利。”上海市浩信律所王璐律师解释。

林虎才分析认为,《服务协议》最初的目的是为了配合新业态经济出现的灵活用工模式,双方应该是平等的合作主体,不存在单向管理与被管理、安排与被安排的情况。“但是《服务协议》目前存在被某些平台滥用的情况。他们事实上是传统的上下级劳动关系,但通过劳动关系外包、诱导劳动者签署《服务协议》等方式,在法律层面将双方变成了合作关系。”林虎才说,《服务协议》成了许多用人企业故意规避用人风险、逃避法律责任的手段,蔡永就是典型案例,某电商平台作为实际用工方,他们先是采用第三方合作的方式将用工关系外包,再用《服务协议》给规避用人风险上了“双保险”。

2021年,北京致诚农民工法律援助与研究中心发布了一份《外卖平台用工模式法律研究报告》(以下简称《报告》),以外卖平台为例梳理了同类平台用工模式的变化。

《报告》提及,外卖市场发展早期,平台自己雇佣骑手,与他们签合同并缴纳社保,这些骑手被称作专送骑手或全职骑手,劳动关系受到劳动法的全面规制。

随着各平台竞争激烈,用工方开始使用兼职人员。第三方劳务公司也是在这个时期介入平台方用工。平台除了将兼职人员劳动关系外包给第三方劳务公司,传统模式下的全职骑手的劳动关系也逐渐被外包。

2021年,中工网报道了一则案例。邵某是一名北京地区的外卖骑手,工作途中发生交通事故受伤,被诊断为九级伤残。两年多时间里,他历经两次劳动仲裁、三次诉讼,仍然未找到承担法律责任的用人单位。法律援助律师发现,给邵某派单、投保、发工资、缴个税的主体涉及多家公司。在层层转包中,邵某陷入劳动关系难以认定的法律困境,陷入了漫长的诉讼过程。

《报告》称,再到后来,第三方劳务公司又开始批量引导劳动者通过各类灵活用工平台,将自己注册为个体工商户。“劳动者稀里糊涂成了自己的老板,送出的每单外卖都成了从用工方那里承包的项目,劳动者与用工方的关系变成风险自担的合作关系。”

《报告》称,该时期专送骑手的劳动关系认定率从最初的100%降低至50%左右,外卖平台的劳动关系认定率低于1%,担责率低于15%。

企查查数据显示,2021年,我国“外卖”相关企业共有197万家,其中个体工商户有近183万家,占比超92%。同年9月,人社部会同交通运输部、市场监管总局、全国总工会联合召开了保障新就业形态劳动者权益的行政指导会,要求企业认真落实主体责任。骑手注册为个体工商户模式在外卖行业遭到明确禁止。此后,美团、饿了么等平台接连发声:已明令禁止该行为,也严禁诱导、强迫骑手注册个体工商户。个体工商户模式接近尾声。

“此后,《服务协议》开始被有关用人方滥用。”林虎才说。《服务协议》与“个体工商户模式”相似,都是为了将用工方和劳动者在法律层面确定为合作关系,撇清劳动关系,节省用人成本,规避劳动者保障。王璐补充,相比个体工商户模式,《服务协议》是一种更明确的合作关系。比如在蔡永所签的《服务协议》当中,就明确写明了“该协议适用《民法典》,不适用《劳动法》”。

“要么签合作性质的《协议》,要么走人”

据中国劳动关系学院劳动关系系系主任孟泉调查,目前各类平台的众包外卖骑手、网约车司机、快递员等职业都是劳动关系外包的重灾区。“与蔡永的经历一样,保障差、保额低、维权难是他们所面临的共同问题。”

2021年9月,某外卖平台骑手刘丽华在送外卖途中遭遇车祸,警方认定事故责任双方各负一半。事后,她在手术台上躺了足足20小时,右腿粉碎性骨折,整条腿钉满钢板。

刘丽华是“元老级”外卖骑手。她从2017年开始送外卖,曾作为优秀骑手代表被外卖平台邀请去杭州总部参加年会,也做过西南某市“单王”。最忙的一个月,她“几乎长在电瓶车上”,单月收入突破两万元。但自从那次受伤后,她的身体情况已不允许她继续送外卖。2022年,她和儿子在租住的小区里开了一家小卖铺,至今以此为生。

刘丽华说,2022年,她整年都要靠一个老年助力车行走。然而最让她感到心力交瘁的,是那个曾让自己感到骄傲的外卖平台,出事后“将自己撇得一干二净”。

刘丽华并非与外卖平台直接签署劳动合同,而是与一家第三方劳务平台签的《服务合作协议》。协议中明确了双方关系为“平等的服务合作关系”。“这份协议必须每年一签,不签就接不了单。”刘丽华告诉新京报记者。

原本刘丽华认为自己是送外卖途中遇车祸,应属工伤,外卖平台会负责赔偿,但外卖平台表示双方没有雇佣关系,刘丽华是与第三方劳务平台签署的合同。而第三方劳务平台表示,双方是“平等合作关系”,只能配合走保险。最终,刘丽华耗费大量时间和精力,却只拿到了18万元的保险赔付。而此时她的医药费已经花去23万元。

类似案例还有很多。近日,杭州市临平区人民法院从已审结的劳动关系争议案件总结发现,快递员大多未与快递公司签订书面劳动合同,而是通过平台签订《服务协议》。这些《协议》虽然具体名字不同,但内容与蔡永所签的基本相同,都有“适用《民法典》不适用《劳动法》”“双方为合作关系,非劳动关系”等条款。这些快递员在工作中发生意外后,往往会与快递公司就工伤认定问题陷入争议之中。

2024年1月,人力资源和社会保障部调解仲裁司仲裁处副处长徐川江在接受央广网采访时表示,平台用工往往涉及多个企业主体,不同企业借助统一的平台进行运营管理,企业之间的关系较为复杂,层层转包的关系确实比较普遍。

孟泉表示,许多用工企业为了压低用人成本,故意设计这种外包的用工方式。许多第三方劳务平台跟街边的劳务中介一个性质,面对劳动者的索赔根本没有支付能力。

记者了解到,目前,与第三方劳务公司签署《协议》的劳动者,在用工平台面前议价权极低,即便知道自己并非同直接用工平台签署合同,也依然愿意接受这份工作。孟泉认为,到底是以灵活用工的方式与企业进行合作,还是以正式劳动关系为企业打工应该是劳动者和用工方的双向选择。但在现实情况中,平台方牢牢掌握着话语权:要么签合作性质的《协议》,要么走人。

刘丽华就曾告诉新京报记者,自己和很多工友都不了解当时签的是什么合同,“没仔细看,只知道不签系统不给你派单。”

“这种情况下,双方所谓的‘平等合作关系’其实是严重不平等的。”林虎才说。这类劳动者因工作发生意外后,工伤认定将是一个极其漫长的过程。

这种将劳动关系层层外包的用工方式目前已有扩大化趋势。据孟泉观察,目前许多工厂流水线招聘工人时,已经开始大规模与第三方劳务公司合作;另外,许多家政人员、销售等岗位,也开始逐渐由第三方劳务公司与劳动者签署《服务协议》。

“这种趋势对劳动者来说是非常不利的,也是有关部门必须重视的问题。在国家鼓励新业态经济发展的背景下,灵活用工的优势无论对劳动者还是用工平台都是显而易见的。比如劳动者到手的酬劳会更多,企业也合理降低了用工成本。但是,目前这种灵活用工背后的《自由职业者服务协议》滥用问题,在监管上一直处于灰色地带。企业故意用灵活用工方式钻空子的情况,让监管变得相当复杂。”孟泉说。

新业态经济面临的新挑战

“前几年,我国平台类经济发展迅速,国家也支持各平台探索更加灵活的用工模式以增加就业。”王璐说,截至2023年,我国新就业形态劳动者已达8400万人。这是一个庞大的数字。

在这8400万新就业形态劳动者中,有大量的外卖员、送菜员、快递员等类似工种。他们往往面临着劳动关系层层外包、维权难的问题。

面对强势的用工方,劳动者该如何确认自己的劳动关系?中南财经政法大学劳动经济与劳动关系研究所所长李波认为,“平时注重工作留痕是确认事实劳动关系的关键,比如平台打卡记录、领取平台支付劳动报酬记录、接受平台方工作人员监管工作信息、有平台方人员在内的微信工作群等。”根据前劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第一条规定,用人单位招用劳动者未订立书面劳动合同,但同时具备下列情形的,劳动关系成立:一、用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格;二、用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动;三、劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。

新京报记者梳理发现,在许多案例中,法院确认双方劳动关系的依据不仅仅是一份《服务协议》,而是事实劳动关系。

大荔县人民法院曾于2024年7月发布某案例。徐某于2019年7月5日与某服务外包有限公司建立承揽合作关系,双方签订《新业态自由职业者任务承揽协议》,约定徐某承揽“某某买菜”的配送业务。

双方后来因故进行劳动仲裁,某服务外包公司申请否认双方之间存在劳动关系。但法院认为,徐某系由某服务外包公司安排至 “某某买菜”从事配送员工作。在职期间,徐某服从某服务外包公司及“某某买菜”管理,日常工作由公司安排,出勤亦有明确记录。故双方之间系劳动关系。

孟泉认为,虽然现在法律层面会依据事实认定劳动关系,但背后也有着巨大的时间成本。正如蔡永亲属向新京报记者讲述的那样,“光是申请劳动仲裁认定劳动关系,就旷日持久,后续再与用工企业认定工伤,又是一场持续几年的诉讼。一般人根本耗不起。”

孟泉建议,有必要在适当的时间为这些新就业形态劳动者单独制定保障制度。

“考虑到用工成本问题,将所有的新就业形态劳动者一律视为普通劳动关系并不现实。但是,在这类群体当中普及由政府管理监督运作的职业伤害保险是可行性较高的办法。”孟泉说,虽然还是从保险层面予以保障,但这个保险并非商业险,资金池子由政府兜底,保障性更强。

李波告诉新京报记者,如何平衡新就业形态劳动者的权益保障和用人企业的用人成本,已成为我国新业态经济发展的新挑战。不管是《自由职业者协议》还是其他灵活用工方式,其目的都是为了增加就业形式的灵活性。到目前为止,我国还处在平台用工新模式的探索阶段。既然是探索,就会暴露出一些劳动权益保障的新问题,如工伤事故、社保缴费的用工主体责任模糊不清,在用工单位、劳务派遣单位、新业态从业者之间转嫁或推诿。这些问题涉及众多新业态用工群体,我们必须在适当的时间解决。

李波建议,有关部门可以就具体情况先出台一些试行的指导意见,比如,新就业形态劳动者劳动权益保障用工主体责任分担意见,当新就业形态劳动者在多个平台兼职时,按照劳动任务、劳动时间、劳动收入由用人企业分担劳动权益保障,推动共享用工,维护劳动者保障权益。

某电商平台就蔡永事件成立了专项处理小组。该小组负责人向新京报记者表示,意外发生后,某电商平台、云千斗和蔡永家属就赔偿问题进行了多轮协商。

10月20日,蔡永家属、某电商平台与云千斗进行了新一轮的赔偿协商。云千斗相关负责人表示,目前用工方给出的方案为给予一次性人道主义赔偿以及家庭补助金。

蔡永家人向新京报记者表示,他们坚持认为蔡永与用工方属于劳动关系,并且他的死因是长期加班导致,所以应该认定为工亡。蔡永家人曾去劳动仲裁部门咨询,对方表示需要证据进行劳动关系确认,比如打卡记录、上班的监控视频等。目前蔡永家人正在积极搜集证据。

云千斗方面称,打卡记录等相关证据会在后续的法律流程中提交给相关部门。“就目前而言,蔡永的工亡认定问题双方依然存在较大分歧。”

新京报记者 隋坤

发表评论